本文围绕苯唑草酮(topramezone)展开全面的专利分析,涵盖其原药结构专利、合成工艺专利、复配专利,揭示其在全球范围内的专利保护现状与未来趋势。

以下专利分析报告的数据来源为2024年12月以前公开的全球专利。

1 苯唑草酮基础信息

苯唑草酮是巴斯夫开发的第一个苯甲酰吡唑酮类苗后除草剂,也是全球首个对羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂类除草剂。其广谱、高效、对多类抗性杂草有效,对耐草甘膦、三嗪类、乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂和乙酰辅酶 A 羧化酶(ACCase)抑制剂的杂草有很好的防除效果,在玉米、甘蔗等作物除草市场中占据重要地位。

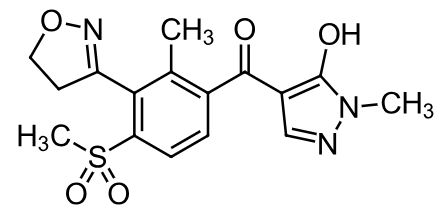

苯唑草酮的 ISO 通用名为 topramezone;化学名称:3-(4,5-二氢异噁唑-3-基)-2-甲基-4-(甲基磺酰基)苯基5-羟基-1-甲基-1H-吡唑-4-基酮;试验代号:BAS670、 BAS670 00H;CAS 登记号:210631-68-8;其化学结构式如下:

图1 苯唑草酮的结构式

2 苯唑草酮的活性成分专利

截至目前,巴斯夫布局的苯唑草酮化合物结构专利因期限届满而失效,该组专利公开了苯唑草酮化合物结构,制备方法、作为农用除草剂的用途,这一专利的到期,大大降低了国内企业开发苯唑草酮单剂的专利风险。

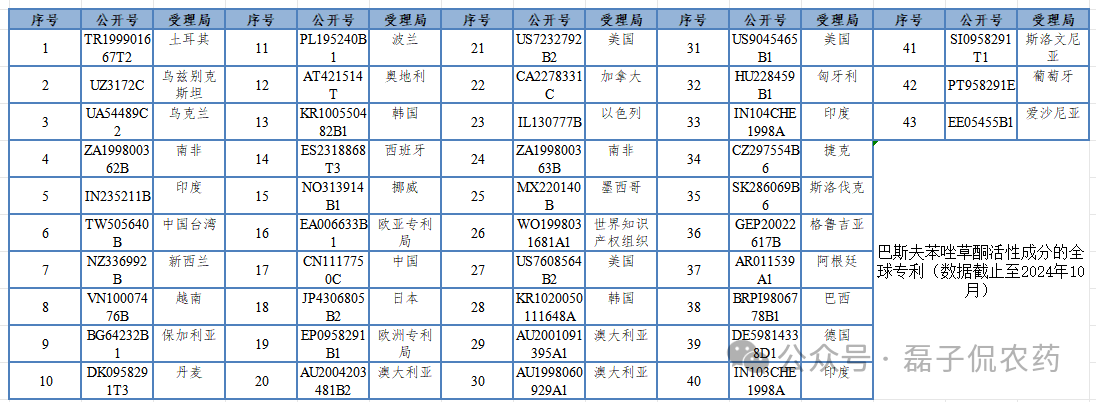

同时,巴斯夫在全球共布局的43件苯唑草酮化合物结构专利,覆盖中国、美国、欧洲、日本、巴西等主要农业市场。然而,截至目前,这些专利已全部因期限届满而失效。

表1 巴斯夫布局的43件苯唑草酮化合物结构专利(截至2024年10月)

这对于长期受制于外企专利壁垒的国内农化企业而言,无疑是一个重大利好。尤其是在草甘膦抗性杂草日益严重的背景下,HPPD抑制剂类除草剂成为市场新宠,苯唑草酮的专利放开,正迎来一个难得的市场窗口期。

3 苯唑草酮的晶型专利

化合物专利过期,并不意味着所有形式的该化合物都能自由使用。巴斯夫在晶型专利上的布局,是许多企业容易忽略的关键点。

什么是晶型?

同一种药物分子在不同的结晶条件下,可以形成具有不同排列方式的晶体结构,这就是“晶型”。不同晶型在稳定性、溶解度、生物利用度等方面可能存在显著差异,直接影响药物的效果和品质。

巴斯夫围绕苯唑草酮的特定结晶形式申请了多项专利,例如:US8017556B2:保护了苯唑草酮的一种特定结晶形式;EP2173742B1、CA2691880C等:这些同族专利在欧美等多地生效。

这些晶型专利的预估到期日在2028—2029年,远晚于化合物专利的到期日。这意味着:国内企业如果制备出的晶体落入了巴斯夫专利保护的特定晶型范围,依然构成侵权。

开发一种不影响药效、且能规避专利保护的全新晶型,本身具有较高的技术难度。巴斯夫通过晶型专利,在事实上延长了对高质量苯唑草酮原药市场的控制力。

4 苯唑草酮的部分中间体专利

控制了一种关键中间体的专利,就相当于在通往最终产品的合成路线上设立了一个“收费站”。即使最终产品专利过期,竞争对手若想使用最高效、最经济的合成路径,仍可能需要绕开这些“收费站”或支付过路费。

巴斯夫布局了如CN101113137B(制备1,2-氧氮杂环戊-2-烯基酰基苯用的中间体和其制备)等专利。值得注意的是,这些中间体专利的申请日通常与化合物专利同期或稍晚,其中不少也已到期。

但在没有具体合成工艺的情况下,谈中间体只能是隔靴搔痒。国内企业确认中间体或合成工艺是否侵权,仍然需要结合自身的合成工艺考虑。

但随着这些关键中间体专利的到期,国内企业在选择合成路径时的自由度大大增加,可以采用更成熟、成本更低的工艺。

5 苯唑草酮的复配专利

巴斯夫目前有超过80件与苯唑草酮相关的复配专利,涵盖多种除草剂、安全剂、作物特异性用途等,形成了强大的后续专利壁垒。

5.1 苯唑草酮+ 草铵膦/草甘膦组合

这类复配是目前大田作物除草的主流方向之一。例如:

US11666052B2:保护“L-草铵膦+ 苯唑草酮/tolpyralate”组合;

JP6783236B2:保护“草铵膦/草甘膦+ 苯嘧磺草胺+ 苯唑草酮”组合;

CA2723310C:保护“草铵膦/草甘膦+砜吡草唑+苯嘧磺草胺”组合,并涉及苯唑草酮。

这些专利在北美、巴西、澳大利亚等主要农业国有效,若国内企业未经授权即出口此类复配产品,极易引发侵权诉讼。

5.2 作物特异性复配专利

巴斯夫还针对大豆、棉花、玉米、油菜等作物开发了专用复配方案,并获得了专利保护。例如:

US20240065272A1:用于大豆的“L-草铵膦+2,4-滴+苯唑草酮”组合;

US11589591B2:用于玉米的“L-草铵膦+砜吡草唑+苯唑草酮”组合;

AU2018314499B2:用于油菜的“L-草铵膦+苯唑草酮”组合。

这些专利往往与当地主推的转基因作物系统捆绑,具有极强的市场控制力。

5.3 安全剂组合专利

为提高作物安全性,巴斯夫还布局了多件含安全剂的复配专利,如:

US8822377B2:苯唑草酮+ 唑啉草酯+解草酯;

US8003569B2:苯唑草酮+解毒喹。

这类专利在谷物田中应用广泛,尤其在欧盟等对药剂安全性要求高的市场具有实际约束力。

6 剂型专利:制剂工艺的“技术护城河”

除了复配方案,剂型专利也是企业常用的保护手段。巴斯夫还布局了多件苯唑草酮的剂型专利,包括微乳剂(CA3196217A1)、微囊剂(PH12019501484A1)、颗粒剂(US10981186B2)、悬浮剂(DE602015020038T2)、乳油制剂(AU2015238638B2)、药肥合剂(UZ2759C)等。

这些专利保护的不是化合物本身,而是其制剂形态、助剂系统、使用方法等,往往容易被企业忽视,却在实际生产中构成侵权风险。

7 结语

苯唑草酮化合物专利过期≠市场放开,知识产权意识是关键。

拜耳、陶氏(现科迪华)等公司在“减少除草剂飘移”的制剂配方上也布局了大量专利(如US20240041046A1、WO2023230325A1),这类专利在环保要求严格的欧美市场具有较高价值。

此外,巴斯夫仍持有苯唑草酮晶型专利(如US8017556B2,预估到期日2028年)和关键中间体专利(如CN101113137B),这些专利在一定程度上仍控制着高质量原药的合成路径。

在用途方面,巴斯夫还申请了水生杂草控制(US8969247B2)、作物生长调控(EP3731618A4)等专利,扩展了苯唑草酮的应用场景。

苯唑草酮化合物专利的到期,确实为中国农化企业带来了新的市场机遇,但必须清醒地认识到,跨国公司的专利布局远未结束,其在复配、剂型、用途等领域的专利仍在有效期内,构成了“次级壁垒”。