原标题:Indazapyroxamet的合成与杀虫活性

杀虫剂是农药中用量最大、品种最多的一类药剂,是防治农作物害虫、保障农作物产量与质量的关键武器,为农业增产、解决人类粮食问题起着极为重要的作用。近年来,多种用于防治刺吸式口器害虫的商业杀虫剂因监管限制或抗药性问题被取消或限制使用。因此,急需更加环保、低毒且能有效应对刺吸式口器害虫的新型杀虫剂。

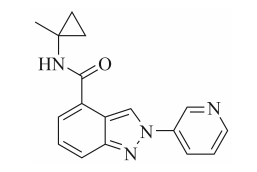

Indazapyroxamet是由杜邦公司最早发现、后由富美实公司进行商业化开发并于2021年公开ISO通用名的吲唑酰胺类杀虫剂。其CAS登录号:1689545-27-4;分子式:C17H16N4O;中文名称:吲唑虫酰胺;化学名称:N-(1-甲基环丙基)-2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲酰胺;化学结构如图1所示。

图1 Indazapyroxamet化学结构式

Indazapyroxamet含有2H-吲唑骨架结构,2H-吲唑骨架结构通常具有较好的生物学活性,并广泛存在于药物分子中。Indazapyroxamet是在2H-吲唑骨架结构的基础上,第2位和第4位分别被吡啶-3-基和N-(1-甲基环丙基)氨酰基取代而成。Indazapyroxamet与现有杀虫剂作用机制均不同,其结构新颖、作用机理独特,对粉虱、蓟马、叶蝉、棉蚜等刺吸式口器害虫有较高防效,具有优异的杀虫活性和广谱性。国内对于indazapyroxamet的杀虫活性未见报道,因此本实验合成了indazapyroxamet并针对刺吸式口器害虫桃蚜、棉蚜、蚕豆蚜、褐飞虱、朱砂叶螨和咀嚼式口器害虫小菜蛾、二化螟等常见的农业害虫进行了杀虫活性测试工作,旨在探索indazapyroxamet在农业害虫防治领域中的应用前景。

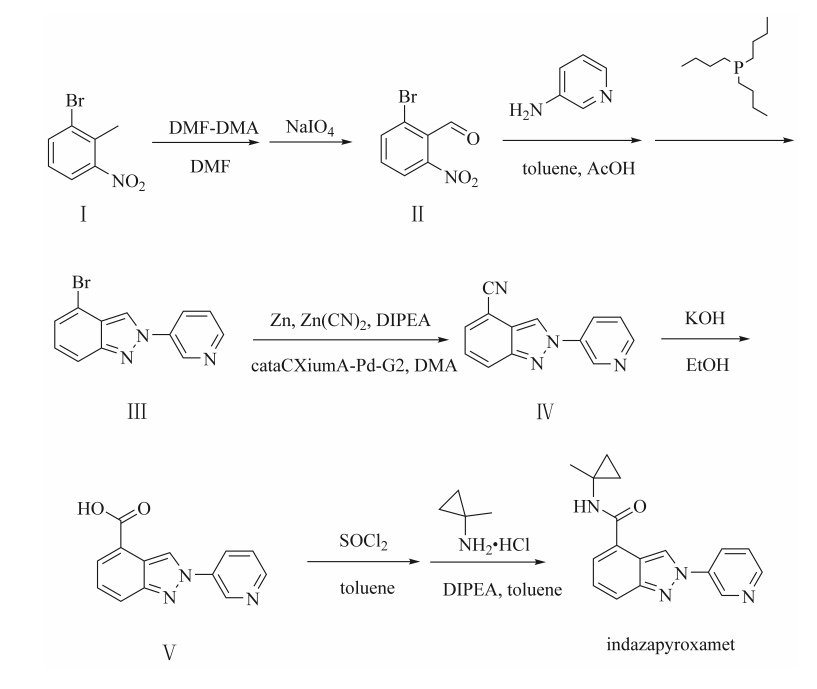

根据文献调研,本实验采用了以下的路线合成indazapyroxamet,见图2。

图2 Indazapyroxamet的合成路线

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

2-溴-6-硝基甲苯,化学纯,天津西恩思生化科技有限公司;N,N-二甲基甲酰胺(DMF),分析纯,天津市大茂化学试剂厂;N,N-二甲基乙酰胺(DMA)、N,N-二异丙基乙胺(DIPEA),分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;氯[(正丁基二(1-金刚烷基)膦)-2-(2-氨基联苯)]钯(II)(cataCXiumA-Pd-G2),分析纯,武汉泰宇凯尚科技有限公司;锌粉、氰化锌[Zn(CN)2]、1-甲基环丙胺盐酸盐,分析纯,上海泰坦科技股份有限公司;氢氧化钾(KOH),分析纯,天津市永大化学试剂有限公司;N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛(DMF-DMA)、氯化亚砜(SOCl2),化学纯,上海皓鸿生物医药科技有限公司;高碘酸钠(NaIO4)、3-氨基吡啶、三正丁基膦,化学纯,上海麦克林生化科技股份有限公司;冰醋酸(AcOH),分析纯,天津市恒兴化学试剂制造有限公司;其他试剂均为市售,纯度为化学纯或分析纯。

Accurate-Mass Q-TOF LC-MS液质联用仪,美国安捷伦公司;AVANCE Ⅲ 600 MHz核磁共振波谱仪,瑞士布鲁克公司;MP450全自动熔点仪,济南海能仪器股份有限公司;R-100旋转蒸发仪,瑞士BUCHI公司;CHEETAH中压快速纯化制备色谱,天津博纳艾杰尔科技有限公司。

1.2 化合物的合成

1.2.1 2-溴-6-硝基苯甲醛(Ⅱ)的合成

在配备分馏装置的100 mL三颈圆底烧瓶中,称取2-溴-6-硝基甲苯(3.00 g,14.0 mmol)溶于N,N-二甲基甲酰胺(12 mL),随后加入N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛(4.76 g,42.0 mmol),在130℃下搅拌反应。反应进行3 h后,通过薄层色谱(TLC)监测反应已经完成后,将反应降到室温,随后将反应体系转移至冰浴中并冷却至0℃,使用恒压滴液漏斗将水(30 mL)缓慢滴加到反应体系中,并分批多次加入高碘酸钠(9.08 g,42.0 mmol)。在0℃条件下搅拌反应2 h后,转移至油浴中,升温至70℃继续反应。反应进行3 h后,通过TLC监测反应已经完成,随后使用乙酸乙酯和饱和食盐水进行萃取,之后用无水硫酸镁干燥有机相,除去残余水分后过滤,减压浓缩,经柱层析(石油醚∶乙酸乙酯体积比9∶1)纯化后,得到浅黄色固体产物2.20 g,收率68.8%,熔点51.8~52.8℃。1H NMR(600 MHz,CDCl3)δ:10.29(s,1H),8.02(d,J=8.1 Hz,1H),7.94(d,J=8.7 Hz,1H),7.54(t,J=8.1 Hz,1H)。LC-MS(m/z):[M+H]+理论值229.94,测试值229.98。

1.2.2 4-溴-2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑(Ⅲ)的合成

向100 mL单口圆底烧瓶中加入2-溴-6-硝基苯甲醛(3.00 g,13.1 mmol)和甲苯(30 mL),搅拌使原料充分溶解后加入3-氨基吡啶(3.69 g,39.3 mmol),之后使用恒压滴液漏斗缓慢滴加冰醋酸(3 mL),滴毕升温至100℃搅拌反应5 h。通过TLC监测反应已经完成,停止反应。自然冷却至室温后加入三正丁基膦(5.96 g,29.4 mmol),然后置于100℃油浴中持续搅拌反应5 h,通过TLC监测反应已经完成,停止反应。自然冷却至室温后向反应液中加入水和乙酸乙酯进行萃取,有机相用饱和食盐水进行洗涤、无水硫酸镁干燥除去残余水分后,过滤并减压浓缩。经柱层析(石油醚∶乙酸乙酯体积比4∶1)纯化后,得到浅黄色固体2.80 g,收率为78.3%,熔点139.6~140.5℃。1H NMR(600 MHz,CDCl3)δ:9.22(s,1H),8.69(d,J=4.0 Hz,1H),8.47(s,1H),8.28(d,J=11.9 Hz,1H),7.73(d,J=8.7 Hz,1H),7.50(d,J=8.2 Hz,1H),7.31(d,J=7.1 Hz,1H),7.24~7.08(m,1H)。LC-MS(m/z):[M+H]+理论值273.99,测试值274.05。

1.2.3 2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲腈(Ⅳ)的合成

向一个50 mL三口圆底烧瓶中依次加入4-溴-2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑(0.82 g,3.0 mmol),锌粉(0.04 g,6.0 mmol),氰化锌(0.70 g,6.0 mmol),cataCXiumA-Pd-G2(0.20 g,0.3 mmol)和N,N-二异丙基乙胺(0.38 g,3.0 mmol),然后加入N,N-二甲基乙酰胺(10 mL)。在氮气保护下,100℃搅拌反应约6 h,通过TLC监测反应已经完成,停止反应。使用硅藻土对不溶物进行过滤,然后用乙酸乙酯洗涤滤饼,随后加入饱和食盐水对滤液进行萃取,使用无水硫酸镁干燥有机相,除去残余水分后过滤并减压浓缩,最后经柱层析(石油醚∶乙酸乙酯体积比2∶1)纯化,得到浅黄色固体0.53 g,收率80.2%,熔点198.5~199.7℃。1H NMR(600 MHz,DMSO-d6)δ:9.58(s,1H),9.42(d,J=2.5 Hz,1H),8.71(d,J=5.9 Hz,1H),8.59(d,J=9.7 Hz,1H),8.16(d,J=8.8 Hz,1H),7.83(d,J=6.9 Hz,1H),7.71~7.65(m,1H),7.56~7.49(m,1H)。LC-MS(m/z):[M+H]+理论值221.07,测试值221.15。

1.2.4 2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲酸(Ⅴ)的合成

取2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲腈(2.2 g,10.0 mmol),用乙醇(40 mL)溶解,加入水(20 mL)和氢氧化钾(12.00 g,200.0 mmol),加热至回流反应。通过TLC监测反应,约8 h后原料消失,冷却至室温后,减压蒸馏脱除大部分乙醇,用浓盐酸调节pH值调至3,随后析出浅黄色固体,过滤、干燥后得到产物1.62 g,收率67.8%,熔点299.3~300.2℃。1H NMR(600 MHz,DMSO-d6)δ:9.39(d,J=2.6 Hz,1H),9.30(s,1H),8.68(d,J=4.6 Hz,1H),8.60(dd,J=8.1,2.5 Hz,1H),8.03(d,J=8.6 Hz,1H),7.86(d,J=6.9 Hz,1H),7.66(dd,J=8.3,4.7 Hz,1H),7.54~7.43(m,1H)。LC-MS(m/z):[M+H]+理论值240.07,测试值240.02。

1.2.5 Indazapyroxamet的合成

向25 mL单口瓶中加入2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲酸(0.15 g,0.63 mmol)和甲苯(10 mL)后,加入氯化亚砜(0.22 g,1.85 mmol),85℃回流反应,反应2 h后TLC监测反应完全。减压浓缩,得到2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲酰氯备用。

向25 mL单口瓶加入1-甲基环丙胺盐酸盐(0.13 g,1.21 mmol)、N,N-二异丙基乙胺(0.24 g,1.86 mmol)和甲苯(10 mL),再加入制备好的2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲酰氯,升温回流反应2 h,TLC监测反应结束后,用乙酸乙酯和饱和食盐水萃取,无水硫酸镁干燥,柱层析纯化后,得到白色固体0.12 g,收率65.7%,熔点220.9~221.7℃。1H NMR(600 MHz,CDCl3)δ:9.28(d,J=2.6 Hz,1H),9.16(s,1H),8.70~8.65(m,1H),8.32~8.27(m,1H),7.95~7.90(m,1H),7.50(dd,J=8.3,4.7 Hz,1H),7.33(q,J=3.7,3.3 Hz,2H),6.64(s,1H),1.55(s,3H),0.96~0.89(m,2H),0.84~0.76(m,2H)。LC-MS(m/z):[M+H]+理论值293.13,测试值293.24。

1.3 杀虫活性测试

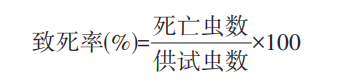

将2 mg原药用丙酮(1 mL)和甲醇(1 mL)溶解制成母液,然后用含有0.2%吐温80的自来水稀释成所需要的质量浓度。对照药剂亦按照此方法配制,每组除对照药剂外,另设清水作为空白对照。每处理设置3次重复,结果取平均值。致死率均按照下式计算。

1.3.1 对桃蚜的测试

采用Airbrush喷雾法,用打孔器从被桃蚜侵染的甘蓝叶片制得适量大小的叶碟,去除有翅蚜,保留30~50头无翅蚜个体。将待测药液用Airbrush喷雾机对叶碟进行正反面均匀喷雾,待叶碟自然阴干后,将其放置到有湿润滤纸的培养皿中,随后将培养皿转移至光照培养箱内恒温饲养。72 h后记录存活虫数与死亡虫数,计算致死率。采用吡虫啉和吡蚜酮作为对照药剂。

1.3.2 对棉蚜的测试

采用浸渍法,将棉苗叶片浸于已配好的药液中5 s后取出,置于纸上晾干。将棉叶采用背面向上的状态放到有湿润滤纸的干净培养皿中,将30~50头无翅成蚜转移其中,随后将培养皿转移至光照培养箱内恒温饲养。72 h后记录存活虫数与死亡虫数,计算致死率。采用吡虫啉作为对照药剂。

1.3.3 对蚕豆蚜的测试

采用浸渍法,将培养有30~50头2 d龄若虫的蚕豆苗茎基部用湿脱脂棉包住,浸于已配好的药液中5 s后取出,放于试管中阴干,上盖纱布防止试虫逃逸,处理后放入室内培养。72 h后记录存活虫数与死亡虫数,计算致死率。

1.3.4 对褐飞虱的测试

采用稻苗浸渍法,剪去稻苗上部叶片,稻苗茎基部用湿脱脂棉包住,浸入已配好的药液中10 s后取出,放于试管中阴干后,每管接入10头褐飞虱3龄若虫,上盖纱布防止试虫逃逸,处理后放入室内培养,72 h后,记录存活虫数与死亡虫数,计算致死率。采用三氟苯嘧啶作为对照药剂。

1.3.5 对朱砂叶螨的测试

采用Airbrush喷雾法,在温室中选择2株真叶豌豆幼苗,接入30~40头大小相当的成螨。待螨种群稳定后,用Airbrush喷雾器将试验溶液均匀喷洒在每株植物上,处理后移入标准观察室内,72 h后,检查螨体状况并计算致死率。采用乙唑螨腈作为对照药剂。

1.3.6 对小菜蛾的测试

采用Airbrush喷雾法,用打孔器从甘蓝植株上制得适量大小的叶碟,将待测药液用Airbrush喷雾器对叶碟进行正反面均匀喷雾,待叶碟自然阴干后,将其放置到有湿润滤纸的培养皿中,将10头3龄小菜蛾幼虫转移其中,随后将培养皿转移至光照培养箱内恒温饲养。72 h后,记录存活虫数与死亡虫数,计算致死率。采用溴虫苯甲酰胺作为对照药剂。

1.3.7 对二化螟的测试

采用稻苗浸渍法,剪去稻苗上部叶片,稻苗茎基部用湿脱脂棉包住,浸入于已配好的药液中10 s后取出,放入试管中阴干,每管接入10头二化螟幼虫,上盖纱布防止试虫逃逸。处理后放入室内培养。72 h后,记录存活虫数与死亡虫数,计算致死率。采用溴虫苯甲酰胺作为对照药剂。

2 结果与讨论

2.1 合成工艺条件改进

在文献基础上,对现有合成工艺条件进行了如下优化:

(1)在2-溴-6-硝基甲苯(I)合成2-溴-6-硝基苯甲醛(Ⅱ)过程中,增设分馏装置实时移除反应生成的甲醇,推动反应正向进行,促进中间体(E)-2-(2-溴-6-硝基苯基)-N,N-二甲基乙烯-1-胺的生成,使反应时间从4 h缩短到3 h,显著提升反应效率。

(2)由2-溴-6-硝基苯甲醛(Ⅱ)合成4-溴-2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑(Ⅲ)时,采用一锅法替代分步反应,省去中间体分离和纯化步骤,简化操作流程,并且使收率由73%提升到78%。

(3)在4-溴-2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑(Ⅲ)合成2-(吡啶-3-基)-2H-吲唑-4-甲腈(Ⅳ)过程中,选用氯[(正丁基二(1-金刚烷基)膦)-2-(2-氨基联苯)]钯(Ⅱ)催化剂替代专利所述的四三苯基膦钯催化剂,该体系尚未见文献报道,收率由70%提升到80%。

2.2 杀虫活性测试结果

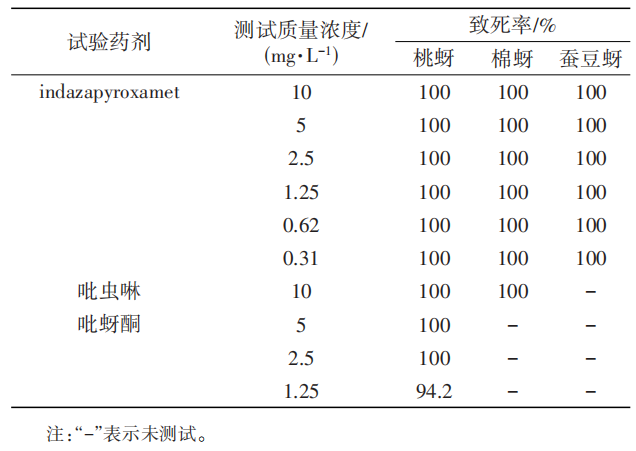

Indazapyroxamet对桃蚜、棉蚜和蚕豆蚜的杀虫活性结果如表1所示。

表1 Indazapyroxamet对桃蚜、棉蚜和蚕豆蚜的杀虫活性

在10 mg/L的测试质量浓度下,indazapyroxamet对桃蚜和棉蚜的致死率达到了100%,与对照药剂吡虫啉杀虫效果相当;在5、2.5 mg/L的测试质量浓度下,indazapyroxamet对桃蚜的致死率达到了100%,与对照药剂吡蚜酮杀虫效果相当;在1.25 mg/L的测试质量浓度下,indazapyroxamet对桃蚜的致死率优于对照药剂吡蚜酮;值得注意的是,在0.31 mg/L的测试质量浓度下,indazapyroxamet对桃蚜、棉蚜、蚕豆蚜这3种蚜虫的致死率仍能达到100%,表明indazapyroxamet对蚜虫的防治效果很好。

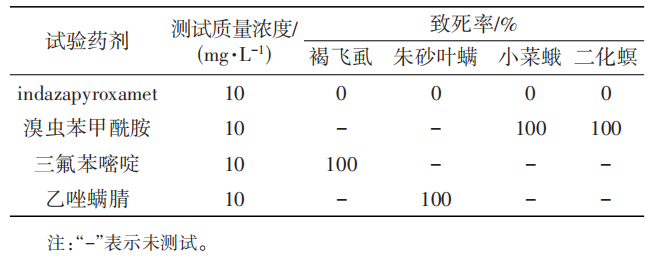

本研究后续对indazapyroxamet进行了扩谱试验,测试了indazapyroxamet对褐飞虱、朱砂叶螨、小菜蛾和二化螟的杀虫活性,结果见表2。

表2 Indazapyroxamet对褐飞虱、朱砂叶螨、小菜蛾、二化螟的杀虫活性

结果表明,在10 mg/L的测试质量浓度下,indazapyroxamet对褐飞虱、朱砂叶螨、小菜蛾和二化螟均没有杀虫活性。

3 结论

实验以2-溴-6-硝基甲苯为起始原料,经过5步反应成功合成了目标化合物indazapyroxamet,中间体及目标化合物的结构通过1H NMR和LC-MS等分析手段进行了确证。

室内生测结果表明,在10 mg/L的测试质量浓度下,indazapyroxamet对桃蚜、棉蚜和蚕豆蚜的杀虫活性均达到了100%,但对褐飞虱、小菜蛾、二化螟、朱砂叶螨等未表现出杀虫活性;在1.25 mg/L的测试质量浓度下,对桃蚜的杀虫活性达到了100%,杀虫效果优于对照药剂吡蚜酮;并且在0.31 mg/L的测试质量浓度下,对桃蚜、棉蚜和蚕豆蚜的杀虫活性仍达到了100%。Indazapyroxame对刺吸式口器害虫中的蚜虫展现出优异的杀虫活性,在农业害虫防治领域有着良好的应用前景。