原标题:鱼尼丁受体调节剂类杀虫剂的生命周期管理

以氯虫苯甲酰胺为代表的鱼尼丁受体调节剂类杀虫剂的推广应用为全球农业生产做出了卓越的贡献,随着化合物专利到期,国内企业积极布局产品登记、生产和商业化,对杀虫剂市场格局产生了深远影响,但同时随着抗药性的发展,产品应用端面临的挑战日渐突出。本文从差异化产品概念的开发、新市场拓展以及技术服务体系的强化等方面阐述了后专利世代双酰胺类杀虫剂的生命周期管理策略。

1 前言

氯虫苯甲酰胺等双酰胺类鱼尼丁受体调节剂自上市以来,依靠绝佳的田间表现和市场美誉度、良好的作物安全性和环境兼容性,在全球范围内得到广泛的推广应用,创造了无数个销售神话,连续多年蝉联为销量最大的杀虫剂,也为杀虫剂的绿色发展和粮食安全做出了卓越贡献。但是,随着连续多年的使用,害虫抗药性问题日益突出,田间表现稳定性和可靠性均有显著下降,化合物专利到期后国内企业大量登记和布局产能,供需失衡,内卷严重,导致产品价格暴跌,企业陷入微利困境,推广投入和积极性显著下降,农户难以真正受益。如何延续产品生命周期,使双酰胺类杀虫剂的产品价值最大化,需要政府机构、科研院所、生产厂家及农技推广服务部门等全行业共同参与,规范市场秩序,挖掘市场潜力,强化产品应用技术服务工作,提高农户科学用药意识,共同为种植者创造更大价值。

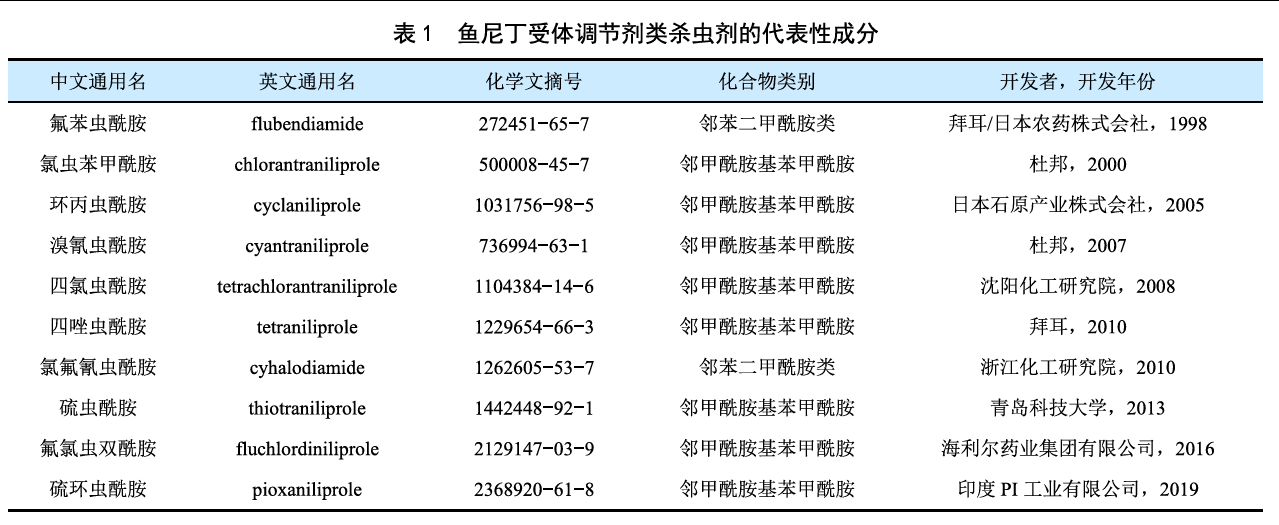

双酰胺类杀虫剂的研发始于20世纪90年代,凭借独特的作用机理、极高的生物活性、持久的药效,以及对哺乳动物极低的毒性和对非靶标生物的高度安全性(蜜蜂除外),上市后迅速受到市场的广泛关注,同时也极大地激发了全球农化企业的开发积极性。截至目前已获得ISO通用名并作用于害虫鱼尼丁受体的双酰胺类杀虫剂有10余种(表1)。按化学结构差异可分为邻苯二甲酰胺类和邻甲酰胺基苯甲酰胺类,有别于传统作用于昆虫神经系统的有机磷、拟除虫菊酯、新烟碱等杀虫剂,这些化合物共同作用于昆虫肌肉系统的鱼尼丁受体上,引起脂质体上钙离子通道持续开放,造成钙离子流失,导致昆虫肌肉持续收缩,表现为快速停止取食、麻痹、拒食、回吐脱粪,进而瘫痪死亡。双酰胺类杀虫剂作用机理独特,是害虫抗药性治理的有效工具之一,国际杀虫剂抗性行动委员会(IRAC)将其归类为28组。

氯虫苯甲酰胺是其中最具代表性、商业化最成功的品种,自2007年在菲律宾首登上市以来,目前已在全球100多个国家注册并商业化,2013年全球销售额超过10亿美元,2014年超过噻虫嗪成为全球销售额最大的杀虫剂品种,此后多年稳居杀虫剂销量榜首。据AgoInvestor调研数据显示,2023年全球杀虫剂市场容量约为217亿美元,双酰胺类杀虫剂全球销售额27.1亿美元,占比约为12.4%,其中,氯虫苯甲酰胺销售额19.7亿美元,占此类杀虫剂的72%以上,其次为溴氰虫酰胺 3.97亿美元,氟苯虫酰胺2.59亿美元。预计到2028年双酰胺类杀虫剂的全球销售额将增至33亿美元。

随着氯虫苯甲酰胺化合物专利到期,国内农药企业积极参与到产业链各个环节中。在产业链上游,产品注册登记和原药产能规划的热度持续高涨,新增证件和产能突破历史高点。截至2025年8月1日,中国农药信息网中录入的有效制剂证件616个,原药证件48个。据中国农药工业协会统计,国内氯虫苯甲酰胺原药产能已超过25万t,远远超出全球市场总需求量。受利润率的影响,实际投产企业较少,开工率偏低。

然而在产品应用端,核心靶标害虫抗性问题日渐突出,田间防效不佳,市场接受度下降。另一方面,大量同质化产品集中涌入市场,无序竞争,导致终端价格一路走低,农药经销渠道利润率受到挤压,推广积极性下降。据监测数据显示,2022年上半年氯虫苯甲酰胺原药价格在200万元/t以上,专利过期后价格一路下跌,至2023年年底跌破30万元/t,2024年年底降至21万元/t,生产企业微利运营。2025年第一季度维持在低位水平,4月后受中间体价格及开工率影响,价格略有回升。5月底后受山东友道氯虫苯甲酰胺及关键中间体K胺生产线发生爆炸事故影响,价格一度回升到32万元/t且限量供应,但此后随着市场恐慌情绪的消退又逐渐回落至25万元/t左右。在产品应用终端,20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂的成本降至 30~75 元/hm2,受田间防效及利润率等因素影响,农技部门及农药经销渠道推荐意愿度显著下降,终端需求疲软乏力。

当下氯虫苯甲酰胺产业链正在经历严重的挑战,上游过热,下游疲软,如何管理双酰胺类杀虫剂的生命周期,如何最大化双酰胺类杀虫剂的价值是整个行业共同关注的话题,可以从如下几个维度进行思考。

2 开发差异化产品概念

——活性成分的选择。氯虫苯甲酰胺是双酰胺类杀虫剂家族中最具代表性的活性成分,技术特点突出,市场认可度高,产业链齐备,但后专利时代竞争异常激烈,扎堆进入难以突出重围。企业需要根据自身优势,打通上下游链条,上游积极布局原材料和中间体,开发创新工艺和差异化的产品概念,下游拓展应用市场,提高技术服务力度,提升整体竞争性。其它成分如溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺、四唑虫酰胺等各具特点,随着专利保护期的结束同样有机会进入大众视野,与氯虫苯甲酰胺差异化定位,渗透更多的市场。其中,溴氰虫酰胺是杜邦公司开发的第二代双酰胺类杀虫剂,通过氰基取代使其内吸传导活性得到显著加强,杀虫谱显著拓宽,可同时高效防治鳞翅目和多种刺吸式害虫,化合物专利已于2024年1月到期。目前,国内企业正在积极开发登记,截至2025年8月1日,已获批登记并录入中国农药信息网的原药产品有9个,制剂产品有25个;四唑虫酰胺是拜耳公司开发的新一代双酰胺类杀虫剂,通过三氟甲基四唑基团的取代,对鳞翅目害虫具有更高的生物活性。

——新剂型新配方的开发。目前已登记的氯虫苯甲酰胺制剂以悬浮剂和颗粒剂为主,两者合计占比超过85%,重叠度很高,难以满足多样化的应用场景需求。制剂生产企业可更多关注创新剂型方面,开发如纳米制剂、药肥、飞防制剂等多种剂型,提高农药利用效率。此外,预混剂复配需要从市场需求端出发,根据靶标害虫的发生特点和抗性水平,选择合适的复配搭档,提高产品配方的科学性。规避误区如以拓展杀虫谱为目的产品混配,一方面不符合登记法规的要求,另一方面在实际生产中鳞翅目与刺吸式混合发生的场景并不多见,农户防治2种害虫类别的用药窗口和投入侧重也不完全重合,混配对象的可登记剂量与实际应用剂量之间的差距等。

3 积极开发新市场

氯虫苯甲酰胺在国内的应用市场主要集中在大宗作物和高经济价值作物上,据不完全统计,70%的市场集中在水稻上用于防治水稻二化螟和稻纵卷叶螟,其次为玉米、棉花、蔬菜水果等,还有更多的市场并未触达,具有很大的应用潜力。

——蔬菜作物市场。尽管小菜蛾及部分甜菜夜蛾种群对氯虫苯甲酰胺产生了较强水平抗性,但近年来随着蔬菜作物种植结构的调整,小菜蛾种群比例显著下降,且仅在部分叶菜生长早期形成危害但不明显;而甜菜夜蛾的抗性主要体现在北方大葱、大姜等作物上,而对其它鳞翅目靶标如菜青虫、棉铃虫、尺蠖等的抗性并不突出和普遍。2022—2023年在云南通海叶菜上的田间试验表明,田间优势种群是斜纹夜蛾,双酰胺类杀虫剂效果十分优异,与溴虫氟苯双酰胺防效相当。

——果树市场。北方落叶果树如苹果、桃、杏,亚热带果树如柑橘、荔枝等蛀果害虫及食叶害虫的防治,目前主要以菊酯类、大环内酯类和苯甲酰脲类杀虫剂为主,双酰胺类杀虫剂凭借优异防效、长持效期和成本下降带来的高性价比,有机会替代传统药剂的市场份额。

——玉米市场。玉米是最容易遭受鳞翅目害虫为害的农作物之一,害虫种类繁多,如苗期二点委夜蛾、小地老虎,拔节期甜菜夜蛾、棉铃虫、玉米螟,抽雄吐丝至灌浆期的桃蛀螟、棉铃虫和玉米螟等,特别是黄淮海夏玉米生长中后期蛀穗害虫发生率高,部分田块达100%,害虫种群结构演变复杂,目前大部分区域桃蛀螟和棉铃虫已替代玉米螟成为优势种群,为害严重且诱发穗腐病的发生。随着飞防技术的成熟及农户防病增产意识的提高,玉米抽雄吐丝后期的叶面喷雾市场会逐渐兴起,双酰胺类杀虫剂在此细分市场具有很高的技术竞争性,未来有机会在玉米生长中后期与防病增产药剂形成组合方案。

——棉花市场。近几年来长绒棉棉铃虫发生呈上升趋势,发生早、虫量大,部分田块棉铃虫为害导致减产严重;棉田套种等耕作方式一定程度上为棉铃虫创造了更适宜的生存场所,Bt棉抗虫效果表现不稳定,农户需要额外进行叶面喷雾防治。据监测,新疆棉铃虫种群对氯虫苯甲酰胺抗性水平较低,双酰胺类杀虫剂是防治棉花棉铃虫的高性价比方案之一。

——地下害虫。一直以来地下害虫市场被有机磷类、菊酯类及新烟碱类杀虫剂主导,双酰胺类杀虫剂与土壤颗粒结合能力强、不易淋溶、持效期长,对土壤有益生物安全,是替代传统成分的理想选择。同时大部分双酰胺类杀虫剂具有较强的根部内吸活性,可有效吸收并传导到地上组织防治地上害虫,如甘蔗上通过氯虫苯甲酰胺颗粒剂沟施处理防治蔗螟。此外,在甘薯、大姜、马铃薯等块根块茎作物上也具有巨大的应用潜力。

——入侵害虫。随着全球气候变化和国际贸易的发展,外来入侵害虫的发生发展频率显著提高,如最近几年传入中国的草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)和番茄潜叶蛾(Tuta absoluta), 检疫性害虫马铃薯甲虫(Leptinotarsa decemlineata)等,对农业生产造成了不小的威胁。传统药剂抗性问题突出,田间防效不理想,但在国外,成熟的应用经验表明,双酰胺类杀虫剂对这类害虫具有卓越的防治效果,在2020—2024年通过田间试验发现,四唑虫酰胺对番茄潜叶蛾及草地贪夜蛾具有优异的防治效果,显著优于农户常规防治方案。

——非农作物。据统计,2024年中国有639.03万hm2森林和704.83万hm2草场遭受虫害为害,严重发生的害虫种类包括美国白蛾(Hyphantria cunea)、梢斑螟类害虫(Dioryctria spp)、松毛虫(Dendrolimus spp)、松墨天牛(Monochamus alternatus)、小蠹虫(Dendroctonus spp)、草原蝗虫、草原毛虫(Gynaephora spp)等。目前主要依赖于老品种进行防治;园林树木、观赏草坪和家庭公共卫生害虫是双酰胺类杀虫剂另外一个重要的潜力市场,跨国企业在国内外已有成功的推广应用案例,如先正达开发了Acelepryn、Altriset等多款氯虫苯甲酰胺制剂,用于防治草坪和园林害虫。

——海外市场。海外市场准入门槛高,害虫耐药性问题不突出,双酰胺产品在海外市场的增长潜力巨大,如巴西大豆、东南亚水稻、非洲等新兴市场。原药和制剂企业应充分利用国内规模优势,积极拓展海外业务,可在一定程度上解决国内产能过剩的问题。

4 提高成熟市场的终端服务

——科学理性看待害虫抗药性。自氯虫苯甲酰胺上市以来,全国农技推广中心、植保(中国)协会联合主要生产厂家和科研机构连续多年跟踪监测了二化螟、小菜蛾、棉铃虫、甜菜夜蛾等靶标的敏感性变化。从2024年的监测结果可知,双酰胺核心市场的害虫种群对氯虫苯甲酰胺已产生了高水平抗性,这为科学使用双酰胺类杀虫剂提供了技术指导的依据。但同时也必须认识到害虫田间种群的复杂性,受用药历史的影响,同一害虫不同地理种群对同一药剂的敏感性会有显著差异,甚至同一乡镇不同地块之间也会相差迥异,如2024年监测结果显示,浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、辽宁等的二化螟种群对双酰胺类药剂氯虫苯甲酰胺均表现为高水平抗性( 抗性倍数160~1,698倍),而江苏、四川种群则表现为低水平抗性(抗性倍数5.6~6.0倍)。目前的抗性监测体系覆盖的害虫种群十分有限,监测点仅涉及到数十个核心样点,代表性还有待提高。此外,为害我国农作物的鳞翅目害虫有数百种,但抗性问题突出的主要是二化螟、小菜蛾、甜菜夜蛾等发生频次高、用药强度大的害虫,更多的靶标害虫仍处于敏感水平。从技术的角度讲,室内生测是测试种群半致死浓度(LC50)与敏感基线之间的比值,实际上田间应用剂量远远高于LC50,如氯虫苯甲酰胺对二化螟二龄幼虫的LC50约为(0.5~1)×10-6 mg/L,而实际田间用量为(50~100)×10-6 mg/L。对于室内生测确认为中低抗性的害虫种群,通过合理的方案优化,在田间依然有机会得到可靠的防治效果。所以要引导公众科学解读抗性监测数据,避免谈抗色变,不应该一概而论。

——市场细分,找准位置。基于靶标害虫发生面积,农户用药习惯和投入水平、用药历史等信息,结合抗性监测和市场调研对目标市场进行细分,找出双酰胺类产品的潜在市场,在低抗性水平区域按照标签推荐科学用药;中等水平抗性区域开发组合方案,合理混配,提高技术竞争性;高水平抗性区域果断退出。如为害水稻的鳞翅目害虫主要是二化螟和稻纵卷叶螟,但两者的发生规律和抗性水平差异很大,在长江中下游平原大部分水稻产区,早稻以二化螟为主,中晚稻两者混合发生,而江苏、贵州及华南水稻产区的优势种群是稻纵卷叶螟,四川盆地主要以二化螟为主。两个靶标害虫对双酰胺类杀虫剂的抗性水平差异较大,地域之间也有显著的差异。因此,在双酰胺类产品的开发和推广中,需要首先根据害虫发生规律和抗药性现状,找出适合双酰胺类产品有技术竞争力的目标市场。

——开发本地化解决方案。我国虫害发生规律复杂多样,同一害虫在不同区域不同年份的发生特点会有较大差异,此外,还会受到气候变化、种植结构调整、用药历史带来的抗性水平差异等诸多因素的影响,因此要求系统的虫害解决方案应该根据虫情发生动态和虫害特点进行动态调整。比如对于水稻螟虫的防治,应坚持压前控后的策略,分蘖期以二化螟为防治重点,采取重防措施,有效压低虫口基数,同时兼防稻纵卷叶螟;对于分蘖期二化螟发生较轻的区域,应减少化学农药的使用量,利用生物防治手段,适当轻防。破口期应轮换使用不同作用机理的杀虫剂防治二化螟和稻纵卷叶螟。

双酰胺类杀虫剂对靶标害虫具有较强的触杀和胃毒活性,且胃毒活性显著高于触杀活性,对低龄幼虫活性显著高于高龄虫,如氯虫苯甲酰胺对甜菜夜蛾二龄幼虫的活性是四龄幼虫的22倍。双酰胺杀虫剂直接杀卵作用较弱,但对初孵幼虫具有极佳的防治效果;对成蛾的杀灭活性有限,但可以显著降低雌蛾寿命和产卵量。生产实践中一定要发挥产品特点,在鳞翅目害虫处于卵孵化盛期至低龄幼虫期用药,在害虫对药剂最敏感的阶段最大程度地发挥产品效果,将害虫种群控制在经济损害阈值之下,摒弃传统“见虫打药”、“见症用药”等错误习惯和以“看到死虫”为衡量指标的杀虫理念。鉴于实际生产中农户较难把握最佳用药时期,通常是看到虫害症状后或根据往年经验用药,很容易错过最佳用药时期,导致防效不理想,从而简单归因于产品或抗性水平。这就要求各地农技部门对害虫发生动态有科学的监测系统,科学指导农户在最佳用药时期喷施杀虫剂。

同时必须意识到,双酰胺类杀虫剂由于其独特的作用机理,杀虫速度相对缓慢,死虫症状用药后1~5 d才能观测到,对大龄虫的补防效果不理想。农户用药水平高低不同,用药时间把握很难精准,同时用药历史的延长也带来了日渐突出的耐药性问题,要求本地化应用技术应具有一定的灵活性,需要在鳞翅目害虫重发区域,积极开发桶混组合方案,拓宽用药窗口期,提高对大龄虫和耐药种群的防治效果。虫螨腈、甲维盐(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)、茚虫威等成分是十分理想的选择。此外,双酰胺类杀虫剂的抗药性机制研究较为透彻,靶标基因突变是主因,同时,田间试验也证明增加施药剂量难以挽回抗性问题带来的药效损失,因此对于中低抗性的害虫种群,应积极开发组合方案而不是盲目提高用药剂量。

随着种植结构的调整,虫害发生规律也在发生显著的变化。如越冬代二化螟的羽化产卵历期可持续长达2个月,产卵高峰期也不明显。再叠加水稻播期延长等因素,造成二化螟为害窗口十分宽,要求有连续用药的意识,有效防治世代不整齐的虫害问题。对于双酰胺类杀虫剂,应在卵孵化始盛期开始用药,间隔 10~14 d 再补防1次,以有效防治水稻分蘖期的一代二化螟。

根据上述分析,建议在双酰胺类产品的推广应用中,要充分了解害虫发生动态及特点,发挥产品特点,按照“早用”“混用”“连用”的原则科学用药,最大程度发挥双酰胺类产品的技术优势,为农户创造价值。

——技术传承及终端服务。双酰胺类杀虫剂在市场上存在多年,各级政府机构、农药经营系统及农业技术部门积极引导农户科学用药,但大部分农民对产品特点的认知水平依然较低,对靶标害虫的发生规律和生物学特点了解不足,对产品效果的预期缺少科学管理。随着土地集中及大户群体的崛起,培养终端用户的科学用药意识,在病虫害防治体系中具有十分重要的作用。在害虫化学防治过程中,选择正确的药剂和科学用药同等重要,缺一不可,需要通过示范和培训,引导农户科学用药,借助于现代化的技术手段,完善虫情监测系统,引导农户精准用药,培养抗性管理意识,提升用药质量,提高农药利用效率。

双酰胺类杀虫剂自上市以来,凭借新颖的结构特点、独特的作用机理、高效低毒的生物学特点和较好的环境相容性备受市场瞩目。代表性品种氯虫苯甲酰胺后专利期,国内企业大量投产和登记产品,产品井喷式上市。但在农业生产中,受抗药性和利润双重因素影响,推广积极性显著下降,需要全行业共同努力,规范市场秩序,有序竞争;延伸产业链条,上下游全覆盖,增强自身竞争力,抵御市场波动带来的压力。挖掘新的应用机会,提升终端服务,增强用户粘性,强化终端技术服务体系,延长双酰胺类杀虫剂的生命周期,持续为农业生产创造价值。